생성형 AI 교육 사례 | 한국과학기술연구원

연구원 대상 AI 활용 심화 교육

교육 대상

KIST 박사급 연구원

수업 시수

각 4시간, 3회차 / 총 12시간

진행 방식

오프라인

AI 기술의 도입이 연구 현장에서 가속화되면서, 데이터 분석부터 논문 작성, 발표 자료 제작, 소프트웨어 개발까지 다양한 분야에서 AI 활용 능력이 요구되고 있습니다. 특히 방대한 자료 분석에 근거한 연구 업무를 수행하는 직무에서는 생성형 AI를 어떻게 활용하느냐에 따라 연구 생산성과 효율성에 큰 차이가 발생합니다. 한국과학기술연구원(KIST)은 이러한 환경 변화에 맞춰 박사급 연구원을 대상으로 실질적인 AI 활용 역량을 높이는 교육을 진행했습니다.

교육 설계 내용

연구 실무 맥락에 최적화된 생산성 중심 설계

교육은 연구자의 실질적인 시간 소모가 집중되는 영역, 즉 논문 초안 작성과 발표 자료 구성, 연구 자동화 등 반복 업무에 AI를 접목하는 데 초점을 맞췄습니다. 수강생들은 ChatGPT를 통해 논문 초안을 신속하게 작성하고, 시각 콘텐츠를 자동화하며, 코드 생성 기반의 단순 개발 작업을 단축하는 방법을 익혔습니다. 결과적으로 연구 본질에 집중한 고차원적 사고와 창의적 탐구에 집중할 수 있는 여지를 확보할 수 있었습니다.

실습 → 피드백 → 개선 → 전이로 이어지는 몰입형 구조

도구 소개에 그치지 않고, 실제 결과물을 만들고 이를 피드백을 통해 고도화하는 구조로 설계했습니다. 수강생들은 각자의 연구 주제를 바탕으로 프롬프트를 구성하고, 결과물을 만들어내고, 이를 개선하는 과정을 반복하면서 단순한 도구 사용을 넘어 ‘내 연구에 어떻게 적용할 수 있을까’를 깊이 고민할 수 있었습니다. 이러한 구조 덕분에 교육 후 실제 연구 현장에서 AI를 능동적으로 활용하는 변화가 빠르게 일어났습니다.

‘단편적 도구 학습’이 아닌 ‘통합적 문제 해결 능력’ 중심 설계

이번 교육은 단순히 여러 AI 도구를 나열해 소개하는 방식이 아니라, 각 도구를 실제 연구 문제 해결 과정에서 어떻게 조합하고 적용할 수 있을지를 중심으로 구성되었습니다. 예를 들어 논문 작성 단계에서는 ChatGPT로 초안을 만들고, Scite로 인용 검토를 거친 뒤 Grammarly로 문장을 정제하는 ‘도구 조합 시나리오’를 실습했습니다.

또한 발표자료 제작에서는 스토리보드 생성부터 스크립트 자동화까지 일련의 과정을 하나의 흐름으로 구성하여, 수강생들이 도구 간 연계를 체득하도록 했습니다. 이로 인해 수강생들은 ‘도구를 하나씩 익혔다’는 느낌보다, ‘연구 업무를 스스로 설계하고 최적화할 수 있게 됐다’는 실질적인 변화와 성장을 경험할 수 있었습니다.

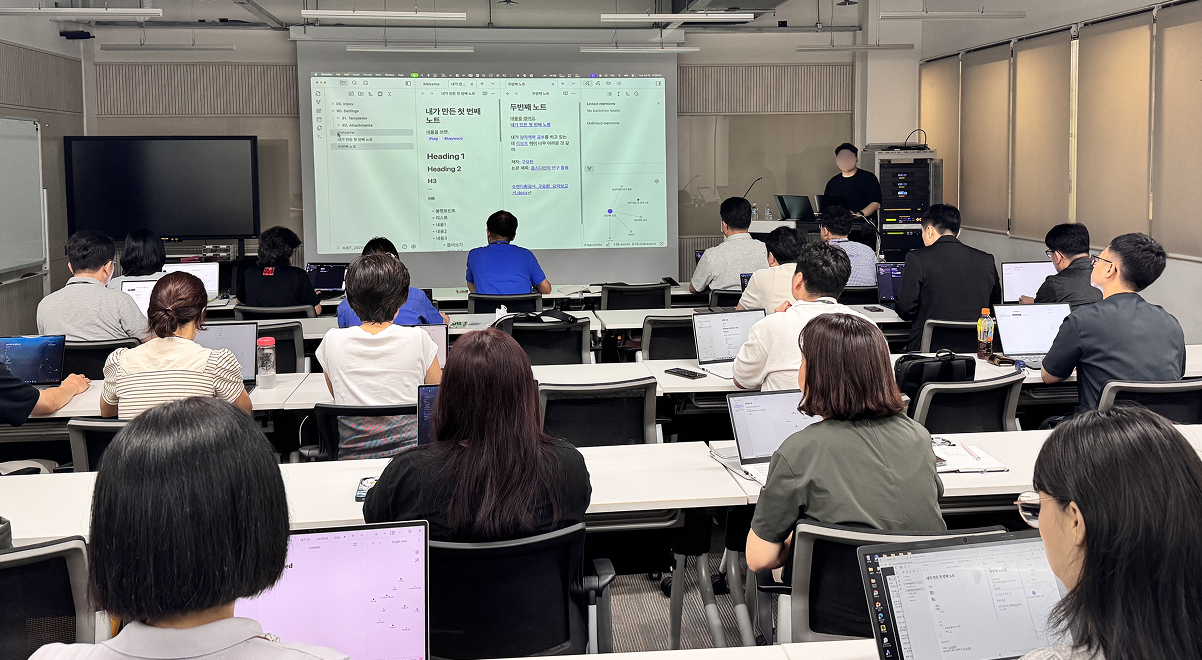

실제 KIST AI 실습 교육 현장

만족도 4.7, 체감도 높은 실전형 교육의 효과

💬 ChatGPT는 이미 알고 있었지만, Obsidian이나 Gamma 같은 도구를 연계해서 쓰는 방법은 처음 배워서 바로 적용 중입니다.

💬 단순한 기능 소개가 아니라, 주제에 맞는 프롬프트 작성과 반복 학습 구조 덕분에 실전에서 자신 있게 쓸 수 있게 됐습니다

교육 종료 후 진행된 만족도 조사에서 평균 종합 만족도는 4.76점(5점 만점), 현업 적용도는 4.72점을 기록하며 매우 높은 성과를 보였습니다. 단순한 이론 중심 교육이 아닌, 실제 업무에 곧바로 적용할 수 있는 실습 중심의 구성이 수강생들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다.

특히 ChatGPT 외에도 옵시디언(Obsidian), Napkin 등 다양한 연구 지원 도구의 실습이 포함되어, “기존에 몰랐던 유용한 툴을 배워 직접 활용할 수 있게 되었다”는 의견이 다수 확인되었습니다. 수강생들은 반복적인 연구 작업을 줄이고, 본연의 창의적 사고에 집중할 수 있는 기반이 마련되었다는 점에서 실질적인 변화를 체감했습니다. 반복적 연구 업무를 효율화하고, 구성원의 실질적 활용 역량을 끌어올리고자 한다면 패스트캠퍼스의 사례를 참고해보셔도 좋겠습니다.

-

공공 부문 맞춤형 교육을

찾고 계신가요? -

우리 조직에도 생성형 AI 교육을

도입하고 싶으신가요?